Alternatives au diesel pour le transport de marchandises : l’électrique à batterie plébiscitée par les études

Brune Lethier, chargée de mission relations institutionnelles, revient sur le récent travail interministériel autour des alternatives au diesel, éclairée par d’autres études de référence.

La publication récente par la DGE de son étude « Analyse des technologies alternatives aux poids lourds diesel pour le transport routier de marchandises » continue de susciter de nombreuses réactions.

Début 2025, un travail interministériel a permis de documenter et d’objectiver les performances respectives de cinq options technologiques à travers trois dimensions : l’intérêt environnemental, l’intérêt de l’offre (du point de vue des transporteurs), et les enjeux de souveraineté industrielle et énergétique.

Les technologies comparées dans cette analyse sont : les véhicules électriques à batteries, le GNV comprimé, le B100, le HVO et la pile à combustible hydrogène. L’évaluation s’appuie sur 14 critères.

En synthèse, la technologie électrique à batterie ressort comme la plus vertueuse, toutes dimensions confondues.

Un avantage environnemental marqué

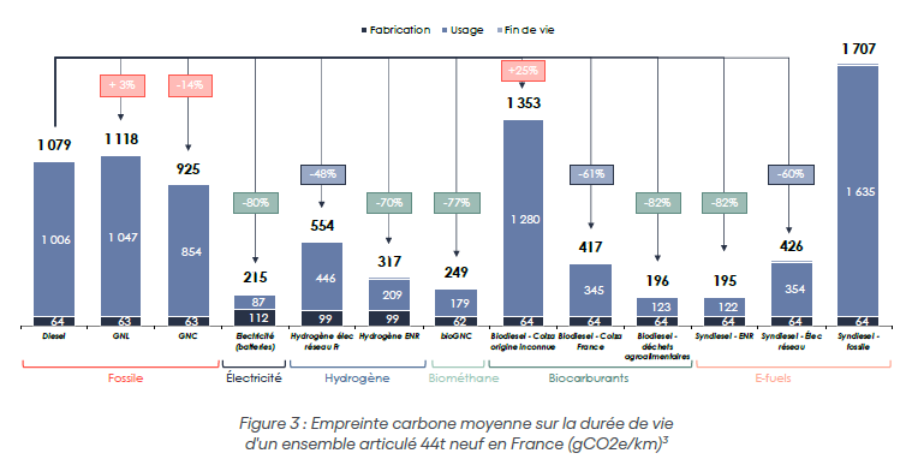

Classée comme ayant un intérêt élevé, la technologie électrique à batterie permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 à 90 % sur l’ensemble du cycle de vie, notamment grâce au mix électrique français très décarboné. La majorité des impacts environnementaux de la technologie électrique réside dans la production des batteries et l’extraction des matières premières. Pour y remédier, l’Union européenne doit se doter d’une industrie performante de recyclage. Une économie circulaire plus efficace et une moindre dépendance aux ressources importées permettraient de réduire encore davantage l’empreinte environnementale, déjà nettement inférieure à celle des autres technologies.

Une convergence d’analyses

Pour aller plus loin, l’étude de la DGE ne fait qu’appuyer d’autres travaux récents, dont les conclusions convergent. Alors que les mécontentements face à cette étude se font nombreux, nous tenons à partager ou repartager les conclusions de ces études.

Une étude de l’IFPEN pour la DGEC venant évaluer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux des poids lourds fonctionnant aux principales énergies disponibles sur le marché, diesel (B7, B100, HVO et GTL), gaz (GNV) ainsi que Dual Fuel et hybridation électrique, démontre un faible gain écologique grâce à ces technologies. Il est faux de dire que les biocarburants permettent des réductions d’émissions d’au moins 50 % par rapport au gazoil. Le potentiel décarbonant du gaz, GNL et GNC, ou de certains biodiesels est assez faible. A l’échappement, ils émettent des gaz à effet de serre ainsi que des polluants atmosphériques, ils ne permettent pas d’atteindre, à terme, les objectifs européens.

Selon le cabinet Carbone 4 dans son étude « Quelles technologies pour les poids lourds longue distance de demain ? » publiée en janvier 2025, les carburants permettant d’atteindre les objectifs sont l’électrique à batterie, l’hydrogène issu des ENR, le biométhane, le biodiesel issu des déchets agroalimentaires ou le syndiesel obtenu grâce aux ENR.

Carbone 4 rappelle néanmoins dans cette même étude que les E-Fuels et l’hydrogène, du fait de leur faible efficacité énergétique ne pourront pas répondre à la demande en avitaillement du TRM. Ces énergies pourront être amenées à alimenter en priorité d’autres secteurs dont les usages ne sont pas substituables.

L’impact environnemental des batteries n’est pas chiffré dans l’étude, il est en revanche mentionné comme principale source de pollution de l’électrique et précisé que l’impact est moins facilement quantifiable. Pour apporter des éléments chiffrés sur l’impact environnemental de la batterie et du nucléaire, très souvent donnés en contre argument écologique des technologies électriques, un article de septembre 2024 publié par le think tank Our World in Data et écrit par la scientifique Hannah Ritchie, illustre par les chiffres l’impact bien inférieur à celui des carburants classiques. Respectivement, pour produire 1 GWh il faudra extraire 120 tonnes de terres dans le cas du pétrole contre 50 tonnes pour le nucléaire et 95 tonnes pour le solaire (dont 40 tonnes pour la batterie). Cette extraction est la principale pollution liée à la mobilité électrique tandis qu’en plus des 120 tonnes de terres extraites pour le pétrole celui-ci sera ensuite brulé et libèrera ainsi des particules fines et autres gaz à effet de serre. S’ajoute à cela, le fait que les technologies de recyclage des batteries se développent et vont être de plus en plus performantes. Les matières premières secondaires seront ainsi utilisées dans la production de nouvelles batteries, réduisant davantage l’impact environnemental.

Ces études corroborent également les conclusions de l’analyse technico-économique et environnementale réalisée conjointement par l’Avere-France, Centrale Supélec et l’Union Française de l’Electricité (UFE). Il s’agit d’une synthèse de 14 études différentes sur les véhicules, lourds et légers, alimentés par différentes énergies. L’étude conclut qu’en matière d’émissions de gaz à effets de serre, de coûts, de pollution atmosphérique mais aussi de disponibilité de l’énergie, le véhicule électrique demeure la technologie la plus mature pour le transport routier de demain.

Une offre déjà pertinente

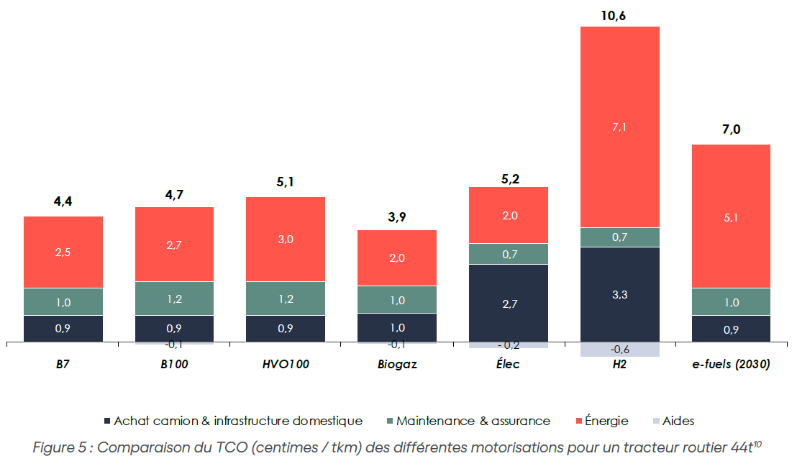

Du point de vue des transporteurs, l’analyse souligne que l’offre reste encore limitée. L’autonomie des camions électriques à batterie ne couvre pas tous les usages, même si des modèles allant jusqu’à 600 kilomètres permettent déjà de répondre à une grande partie des besoins. Le surcoût à l’achat représente un frein majeur à l’adoption. Toutefois, lorsque l’on considère le coût total de possession (TCO), certains cas d’usage deviennent économiquement avantageux. Le véritable obstacle reste la capacité d’endettement des transporteurs, ce qui rend les aides à l’achat indispensables. Par ailleurs, la technologie électrique à batterie est en forte évolution et va continuer de parfaire son offre pour correspondre aux besoins transmis par la filière.

Toujours selon l’étude de Carbone 4, le TCO des E-fuels et de l’hydrogène, seules autres technologies capables de répondre aux objectifs européens, est largement défavorable comme l’illustre le graphique ci-dessous :

Concernant le biométhane et les biogaz, Carbone 4 rappelle que « l’énergie produite à partir de biomasse (liquide ou gazeuse) présente de nombreux avantages opérationnels (autonomie similaire au diesel et temps de recharge rapide) et économique (voir Figure 5). Néanmoins, elle ne peut pas être la solution unique pour le transport lourd car la biomasse est limitée et très prisée par tous les secteurs (bâtiment, industrie, agriculture, puits de carbone, etc.). ». Ainsi, ces carburants plus aisés à adopter pour les transporteurs sont intéressants comme énergies de transition vers le bas carbone mais ne pourront pas répondre aux besoins en approvisionnement du secteur du TRM. Carbone 4 estime que seulement 10% du TRM pourrait être alimenté grâce aux biogaz.

La technologie qui génère le plus de retombées positives pour l’industrie française

Enfin, en ce qui concerne la souveraineté énergétique et industrielle, on constate un intérêt élevé de la technologie électrique à batterie qui est considérée comme celle générant le plus de retombée positives pour le tissu industriel français. L’origine des ressources énergétiques utilisées pour l’avitaillement des différentes options est également un point critique, en particulier dans le contexte géopolitique et commercial actuel, l’électricité a l’avantage d’être produite en France en quantité suffisante, que ce soit grâce au nucléaire ou aux énergies renouvelables.

Une analyse cohérente avec les objectifs européens

L’analyse de la DGE laisse apparaitre la technologie électrique comme l’option la plus viable et pertinente pour la décarbonation du TRM. Cette position traduit une position déjà en marche au niveau européen, et ce depuis quelques années. Le règlement sur les émissions des poids lourds prévoit une réduction des émissions échelonnée avec une réduction de 43% entre 2030 et 2034, de 64% entre 2035 et 2039 et de 90% à partir de 2040. Si jusqu’en 2030, nous sommes dans une phase d’adaptation, les objectifs apparaissent comme la perspective à atteindre et cette période de transition doit permettre aux acteurs de s’adapter.

Conclusion

Face aux procès d’intention dont fait l’objet la technologie électrique, il nous paraît important d’apporter ces éléments factuels et chiffrés issus d’études récentes, sourcées et menées par des cabinets indépendants.

Cette transition vers l’électrique ne se fera pas du jour au lendemain, les freins à lever sont nombreux, qu’ils soient matériels ou psychologiques. Il est important de lutter contre les fausses informations qui accompagnent toujours les changements transformateurs mais surtout d’accompagner au mieux les acteurs vers la transition pour qu’elle puisse être le plus rapide et efficace possible.